Was ist zervikogener Kopfschmerz?

Zervikogener Kopfschmerz ist eine Art von Kopfschmerz, der seinen Ursprung in der Halswirbelsäule hat. Er entsteht oft durch Verspannungen oder Fehlhaltungen, die Nerven oder Muskeln im Nacken belasten. Die Schmerzen strahlen häufig von Nacken und Schulter bis zum Kopf aus und können von leichten Beschwerden bis hin zu starken, anhaltenden Schmerzen variieren. Es handelt sich um eine häufige Art von Kopfschmerz, die jedoch oft unerkannt bleibt, da sie mit anderen Kopfschmerzarten verwechselt werden kann. Die Behandlung zielt in der Regel darauf ab, die zugrundeliegenden Ursachen anzugehen, was Physiotherapie, Medikamente oder in manchen Fällen auch eine Operation einschließen kann.

Ursachen und Auslöser von zervikogenem Kopfschmerz

Zervikogener Kopfschmerz entsteht durch Probleme in der Halswirbelsäule. Häufige Ursachen sind Verspannungen im Nackenbereich, Haltungsfehler oder Verletzungen wie ein Schleudertrauma. Auch degenerative Erkrankungen wie Arthrose können solche Kopfschmerzen verursachen. Auslöser können langes Sitzen, Stress oder schlechte Schlafpositionen sein. Es ist wichtig, diese Faktoren zu erkennen und zu minimieren, um die Kopfschmerzen zu lindern. Eine korrekte Diagnose durch einen Arzt ist jedoch unerlässlich, da zervikogener Kopfschmerz oft mit Migräne oder Spannungskopfschmerzen verwechselt wird.

Symptome und Anzeichen von zervikogenem Kopfschmerz

Zervikogener Kopfschmerz ist oft einseitig und kann mit Nackenschmerzen einhergehen. Symptome können stechende Kopfschmerzen sein, die sich mit Bewegung verschlimmern, und Schmerzen, die vom Nacken in den Kopf ausstrahlen. Manche Menschen spüren auch eine Steifheit oder Verspannung im Nacken. Weitere Anzeichen können Schwindel, Lichtempfindlichkeit und eine verminderte Bewegungsfähigkeit des Nackens sein. Es ist wichtig, einen Arzt aufzusuchen, wenn Sie solche Symptome bemerken, da sie auch auf andere ernsthafte Zustände hinweisen können. Eine genaue Diagnose ist entscheidend für eine effektive Behandlung.

Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten bei zervikogenem Kopfschmerz

Zervikogener Kopfschmerz entsteht durch Verspannungen im Nackenbereich. Zur Diagnose nutzt der Arzt eine körperliche Untersuchung und bildgebende Verfahren wie Röntgen oder MRT. Behandelt wird in erster Linie durch Physiotherapie, Schmerzmittel oder Entspannungsübungen. Bei schweren Fällen kann eine Operation notwendig sein. Es ist wichtig, die Ursache der Verspannungen zu identifizieren und zu behandeln, um dauerhafte Linderung zu gewährleisten. Dies kann Arbeitsplatzergonomie, Stressmanagement oder eine Änderung der Schlafgewohnheiten umfassen. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung kann dazu beitragen, chronische Kopfschmerzen zu verhindern.

Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von zervikogenem Kopfschmerz

Zervikogener Kopfschmerz ist oft auf muskuläre Verspannungen zurückzuführen. Präventionsmaßnahmen umfassen regelmäßige Bewegung und Dehnübungen, um Nacken- und Schultermuskulatur zu stärken. Achten Sie auf eine ergonomische Arbeitsumgebung und vermeiden Sie langes Sitzen. Eine gute Schlafposition kann ebenfalls helfen, den Druck auf den Nacken zu reduzieren. Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können Stress abbauen, der zu Muskelverspannungen führt. Eine gesunde Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützen den allgemeinen Gesundheitszustand und können Kopfschmerzen vorbeugen. Bei anhaltenden Problemen kann eine physiotherapeutische Behandlung sinnvoll sein. Auch ein Blutbild, um eventuelle Mineral- und Vitamindefizite auszugleichen, ist manchmal wichtig.

Tipps zur Linderung von zervikogenem Kopfschmerz im Alltag

Zervikogener Kopfschmerz, oft durch Nackenverspannungen ausgelöst, kann den Alltag beeinträchtigen. Es gibt jedoch Tipps, um die Beschwerden zu lindern. Erstens, achten Sie auf Ihre Haltung. Eine gute Körperhaltung kann Verspannungen reduzieren. Zweitens, integrieren Sie regelmäßige Pausen in Ihre Tagesroutine, um den Nacken zu entspannen. Drittens, praktizieren Sie sanfte Dehnübungen für den Nackenbereich. Viertens, erwägen Sie physiotherapeutische Anwendungen, wie Massagen oder Wärmebehandlungen. Fünftens, achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichenden Schlaf, um den allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern. Abschließend, suchen Sie bei anhaltenden Schmerzen unbedingt einen Arzt auf.

Wann sollte man einen Arzt aufsuchen?

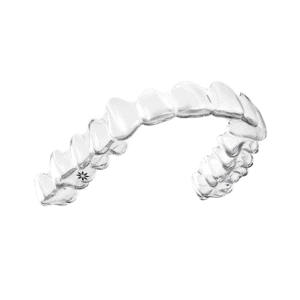

Ein Arztbesuch ist empfehlenswert, wenn der zervikogene Kopfschmerz anhält, sich verschlimmert oder häufiger auftritt. Symptome wie anhaltende Nackensteifheit, Schwindel, Sehstörungen, Taubheitsgefühl oder Schwäche in Armen oder Beinen können auf eine ernstere Erkrankung hindeuten. Es ist auch wichtig, einen Arzt aufzusuchen, wenn der Schmerz nach einem Unfall oder einer Verletzung auftritt. Ein plötzlicher, intensiver Kopfschmerz, der als der schlimmste empfunden wird, den man je hatte, erfordert sofortige medizinische Hilfe. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und die Symptome von einem Fachmann bewerten zu lassen. Auch ein Kieferorthopädie kann Ihnen helfen und schauen, ob die Schmerzen gegebenenfalls nicht vom Nacken sondern von einer Fehlstellung Ihrer Zähne oder des Kiefers kommen.